К 9 Мая: наши семейные истории

- Семейные архивы сотрудников

С 1 по 11 мая в Москве проходит фестиваль «Московская весна Победы». На 39 площадках города состоятся различные мероприятия в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В программе — концерты, фотовыставки, экскурсии, творческие, кулинарные и научные мастер-классы, лекции по истории и многое другое. Столичные улицы превратятся в интерактивный музей под открытым небом, например, все Бульварное кольцо будет занято экспозицией «Жизнь Москвы и москвичей в годы Великой Отечественной войны».

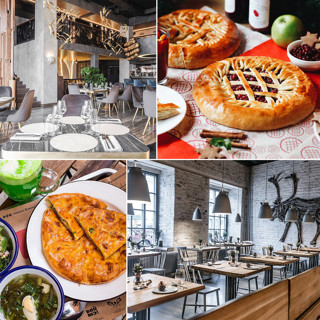

На фестивале «Московская весна Победы» практически по всему городу варят не просто каши и супы, а создают атмосферу тех лет. На фестивальных площадках «Московских сезонов» в центре и округах проходят кулинарные мастер-классы, где участники любого возраста могут попробовать себя в роли поваров полевой кухни. Перловка с тушёнкой и грибами, пшённый кулеш, щи из кислой капусты, макароны по-флотски, гречка с мясом — те самые блюда, которыми кормили солдат на передовой, и которые готовили в тылу. Их варят в печах и тушат на открытом огне, с теми же ингредиентами, что и 80 лет назад. На площадках вкусно пахнет тушенкой и настоящей историей. Основная часть мастер-классов рассчитана на младшее поколение, но многими рецептами делятся на открытых занятиях, которые проходят на площадках.

Подробности программы фестиваля ищите по ссылке.

Сотрудники «Еды» тоже решили вспомнить своих ветеранов. Перед вами — четыре семейные истории-легенды, которые мы бережно храним. И конечно же, мы, внуки героев, не могли не вспомнить и про еду, которые наши ветераны так любили и с которой у нас часто ассоциировалась поездка к бабушкам и дедушкам.

Марина Шаклеина, главный редактор

«В моей семье все истории о войне были только… о любви, ведь мои бабушка и дедушка познакомились на войне. Дедушка Виктор Ильич Шаклеин был офицером, занимался связью, а бабушка Евдокия Николаевна была врачом и капитаном медицинско-санитарного батальона. Семейная легенда: бабуля была в эвакуации, в то время как формировалась Сибирская добровольческая дивизия, местный врач, который собирался в нее вступить, очень боялся и все никак не мог поднять на собрании руку, и бабушка в каком-то порыве подняла руку вместо него. Так она и попала на фронт, где и встретила дедушку, который, кстати, сначала ей, столичной барышне, не понравился, ведь он никогда не был в Большом театре… Но любовь взяла свое. Дедушкина часть располагалась через небольшой лес от бабушкиной, так и бегали они друг к другу на свидания. Бабушка вообще не пила алкоголь, а дедушкины сослуживцы уговорили ее сделать глоток водки, так хотели поднять тост за жену командира. Потом они ее на руках несли через этот лес обратно, бабушка мгновенно уснула всего лишь от глотка. Осенью 1944-го дедушку как многообещающего офицера отправили учиться в Ленинград, а бабушка, беременная моим папой, уехала к дедушкиной маме в Хадыженск. Вероятно, это и спасло им жизнь. И позволило прожить вместе очень счастливые 49 лет.

В 1944-м родился мой папа, и потом он рассказывал, как все мальчишки его возраста жалели, что не появились на свет хотя бы лет на десять пораньше — чтобы тоже защищать родину. После войны дедушка продолжил службу и вышел в отставку в конце 1970-х в чине генерал-майора-инженера, его труды засекречены (о них толком не знала даже бабушка), но говорят, что его изобретения в области связи используются до сих пор, не зря же ему дали Сталинскую премию. А бабушка всю жизнь проработала в Минздраве — сначала СССР, а затем РСФСР.

Кстати, уже в мирное время дедушка завел записную книжечку, куда заносил имена композиторов, их произведений — опер и балетов, — и вычеркивал, на что он уже сходил. Я ее до сих пор храню. Храню я и бабушкины тетради с рецептами и советами по домоводству. Она прекрасно готовила, до сих пор помню ее пельмени из трех видов мяса (помнят их и все мои одноклассники, которые часто заходили к нам в гости), соус — жаркое со свининой, фантастические щи и, конечно, варенье из смородины. Но она вообще не подпускала меня к плите: я была очень долгожданной и разбалованной внучкой. Однажды она вдруг поняла, что я выросла, а ничему и не научилась, и за лето она написала пять тетрадей с семейными рецептами, своими любимыми блюдами, секретами и советами на все случаи гастрономической жизни. Это самое дорогое, что у меня от нее осталось».

Алексей Иванов, руководитель разработки

«Моему деду Борису Михайловичу Модину было 12 лет, когда началась война. Взрослые, отцы и старшие братья, ушли на фронт, а женщины и дети стали трудиться в тылу. Дед родился в деревне Кольдино под Муромом, там работал вместе с мамой, пахал колхозные поля. Работали тяжело, иногда вместо лошади люди сами впрягались в борону, жили очень трудно. В 1945-м деда и его маму наградили медалью за добросовестный труд в годы войны. Потом дед встретил во время службы в армии мою будущую бабушку Пелагею Васильевну — молодая семья перебралась в Муром, дед выбрал самую мирную профессию, кровельщика, и всю жизнь трудился на заводе. Был заядлым рыбаком и грибником, брал меня, совсем маленького, с собой в лес и на рыбалку, рассказывал, под каким деревом нужно искать какой гриб, для меня это было настоящим приключением. Мне их с бабушкой дом запомнился тем, что по всюду серебрились чешуей высыхавшие до состояния воблы рыбины, а бабушка готовила вкуснейшую уху».

«А это сестра моей бабушки Пелагеи Екатерина Васильевна Пушкова. Хотя в детстве я понятия не имел, что бабушка Катя мне не родная, а двоюродная бабушка. Семьи тогда были большие, у бабушки было четыре сестры, три из которых участвовали в войне, и три брата, старший из которых с войны не вернулся. Катя — старшая из сестер, всю войну трудилась во фронтовом госпитале хирургической сестрой. Насмотрелась всякого, не любила вспоминать то страшное время, а фильмы о войне вообще смотреть не могла. После победы работала в детсадах, медсестрой. Своих детей у нее не было, но она возилась с нами, внучатыми племянниками, как настоящая бабушка. Пекла самые вкусные в мире дрожжевые пирожки с изюмом, варила щи и холодец. А таких кружевных блинов, как у бабушки Кати, я больше нигде не пробовал».

Людмила Сальникова, редактор

«Мой дед Климентий Климентьевич Себещук на фронт не попал, хотя рвался туда всю войну: не прошел по здоровью, да и начальство не отпустило. У деда были золотые руки, и лучше инженера-наладчика на 1-м московском подшипниковом заводе не было. Зимой 1941-го года завод эвакуировали в Куйбышев (Самару), вместе с дедом поехала его молодая жена Эдита Борисовна с моей маленькой тетей. Бабушка потом вспоминала, что высадили их в заснеженном поле — там спустя несколько месяцев должны были заработать цеха, чтобы дать стране подшипники, необходимые для военной техники. Жен и детей разместили в бараках, а деда и работников завода — в поле, в землянках. Работали они на строительстве круглосуточно, до изнеможения. Когда дед заболел, бабушка, почуяв неладное, пошла его искать и нашла в бреду, примерзшим шинелью к земляной стене. Выпросила где-то лом, отбила деда от стены, потом еще несколько километров волоком тащила к теплым баракам и выходила, поменяв свои и детские теплые вещи на пшено и курицу, чтобы сварить деду кулеш. Потом они варили этот кулеш каждую годовщину своей свадьбы — это стало нашей семейной традицией. Завод заработал точно в срок, деда наградили орденом „Знак Почета“, в эвакуации родилась моя мама, а бабушка всю жизнь стеснялась своих обмороженных рук, стараясь не снимать перчатки».