Небесные козы луговых мари

- Роман Лошманов

Мы, проехав насквозь половину Марий Эл, уже подъезжали к Сернуру, районному поселку недалеко от границы Кировской области. «А почему вдруг козы?» — спросил я у Тараса. «Да можно сказать, случайно», — ответил он.

Тарас Кожанов внешне меньше всего похож на директора «Лукоза», предприятия, построившего две самые большие в России козьи фермы. Похож он скорее то ли на Сергея «Африку» Бугаева, то ли на его мальчика Бананана из «Ассы». У Тараса похожая прическа, он носит круглые ленноновские очки, он одет в то, что предлагают недорогие европейские марки вроде H& M или Topshop. Словом, выглядит как человек, грезящий об инновационном, правда, неясном еще стартапе, который какие-нибудь представления да и перевернет.

Но пока мы ехали в его далеко не новой «тойоте» из Йошкар-Олы под негромкий русский рок («Би-2», «Чичерина»), он аккуратно и грамотно вписывал свою республику и ее промышленность и сельское хозяйство в общероссийский контекст, апеллируя к рейтингам и аналитике деловых изданий. Так, например, я узнал, что главная марийская тенденция — объединение сельхозземель и ферм в крупные холдинги методом слияний и поглощений, потому что крупными компаниями легче управлять в плане субсидий и республиканской гордости. Иллюстрировал Тарас свои рассказы этими самыми фермами, землями и птицефабриками, мимо которых мы проезжали.

И вот настала пора поговорить о нем самом и о «Лукозе».

«Мой отец стал предпринимателем в девяностые и занимался обычным бизнесом девяностых: брался за все подряд, — сказал Тарас. — Одно время даже выпускал настольные лампы. Их, конечно, шедеврами дизайна не назвать, но одна из них до сих пор стоит у меня — и работает. А однажды отец купил три молочных завода в разных частях республики. Главным из них был построенный в семидесятые Сернурский маслосырзавод — он из этих трех сейчас остался единственным работающим. То есть переработка была, и отец подумал, почему бы не завести собственное молочное хозяйство. Но так как он всегда любил браться за бизнесы необычные, то и решил выращивать не коров, а коз. Может, потому что меня в детстве поили козьим молоком».

Первых коз — около трехсот — купили у местных. Сначала козы стоили дешево, но потом люди поняли, что на них есть спрос, и цена выросла. Таким образом «Лукоз» (в название фирмы затесалась фамилия первого руководителя, Лукоянова: он ушел, но слог остался) начал расширять географию, добравшись в поисках свободных коз до Воронежской и Тверской областей.

Росли на собственных ошибках: «Каждый год мы покупали животных, и они у нас активно дохли, — рассказывает Тарас, который в то время к «Лукозу» формального отношения не имел, а учился в школе и потом политехническом на менеджера по управлению качеством; но с 15 лет он на каникулах работал на ферме как обычный работник. — Потому что коз с разных ферм нельзя смешивать вообще — как мы потом поняли из строгих рекомендаций животноводов. Иначе получается как в детском садике, когда дети из одной группы заражают детей из другой. У местных коз иммунитет был более-менее устойчивым, но, когда начали появляться привозные, появились вот эти проблемы».

Одновременно начали закупать племенных козлов, первых — в Ставропольском крае: «А дальше происходило так называемое поглотительное скрещивание: сначала ты получаешь животных с 10 процентами породы, потом с 75 процентами и так далее. После четвертого поколения по российским законам можно называть животное чистопородным. В 2007 году мы подали документы в Минсельхоз на признание нас племенным репродуктором, и в 2008 году мы получили этот статус, то есть с 2008 года наши беспородные козы превратились в зааненских. Заанен — это городок в Швейцарии, где в долине как раз вывели эту породу. Сейчас у нас уже особый, марийский тип зааненской породы». А козлов теперь покупают за границей, в Голландии: у них родословная надежнее.

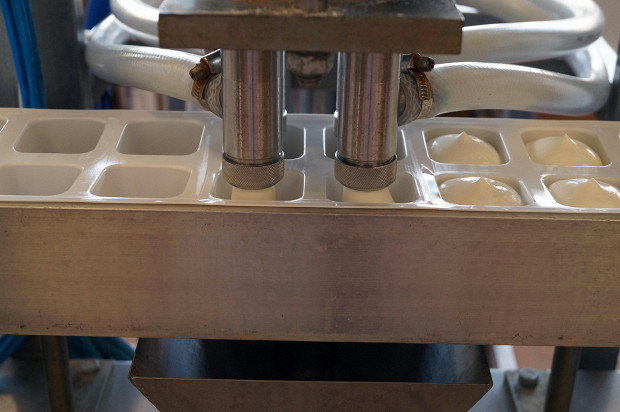

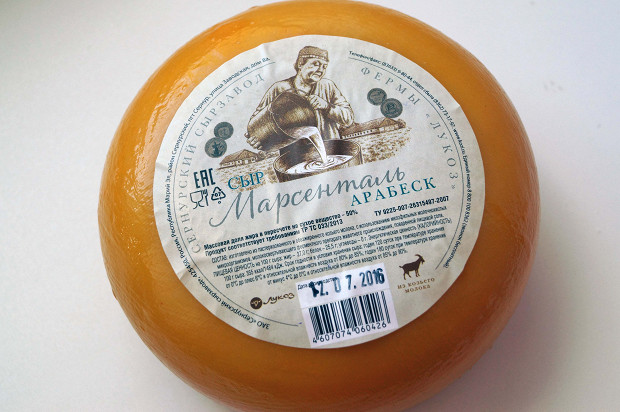

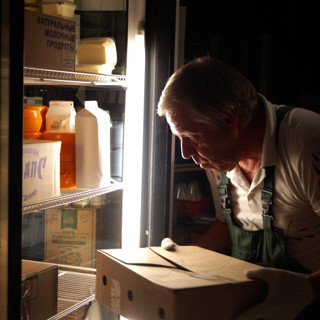

Ферму «Лукоз» построил недалеко от Сернура, на окраине деревни Мари-Шолнер, на базе полуразрушенных заброшенных свинарников. То, что она стала самой большой в России, — закономерность: поскольку первичным был сырзавод, то есть переработка, требовалось много молока. Козы не коровы, молока дают не много — следовательно, чтобы козьего молока было достаточно для промышленной переработки, коз должно быть приличное количество. Через некоторое время в соседнем Татарстане, в селе Кильдебяк Сабинского района, «Лукоз» построил с нуля еще одну ферму — где коз сейчас в полтора раза больше, чем в Марий Эл. И все равно козье молоко — это только 8–10 тонн в день, десятая часть сернурской переработки, остальную продукцию делают из коровьего молока, которое везут со всей Марийской Республики. Собственного козьего молока тоже не хватает — примерно половина его закупается у сторонних производителей, причем из разных регионов, вплоть до Пермского края и Ленинградской области. То есть несмотря на то, что популярность козьего молока, и в особеннности — после введения контрсанкций — сыра, растет, всего одному крупному заводу пока не хватает двух самых больших козьих ферм страны.

Но то ли еще будет.

Сернурский завод сейчас в минимальных количествах выпускает и овечий сыр тоже, но в планах — промышленное молочное овцеводство. Тарас привез меня на ферму с другой стороны Сернура, у деревни Кочанур: заросшие бурьяном и кустарником опустевшие советские коровники. Один из них уже отремонтирован, и там смотрело на нас пришедшее с пастбища небольшое стадо любопытных овец и баран-производитель размером с доброго теленка. Тарас водил меня по руинам, которые до такой степени никому не были нужны, что «Лукоз» купил их за какие-то сто тысяч рублей, и показывал, где что будет и сколько животных тут и там поселят. Уже в самом скором времени — я даже не сомневаюсь в этом.